电 话:15853779721

客 服:15806635683

邮 箱:2207239350@qq.com

地 址:山东济宁市任城区中德广场A1301室

网址 :www.shengweisheji.com

隔绝外界干扰,静享自我空间如果你想营造一个非常封闭的花园,在设置高大护栏的同时还需要增加栽种各种高度的植物,最好不少于三种层次的高度搭配。首先应该学会借用公共区域的高大乔木,那些已经成形的大而密的树冠说不定可以为你院子的一部分遮荫呢。如果无法借用树荫,那么应该考虑在院子里栽种一棵成型较快且树冠大的高大乔木。法桐、元宝枫、杜仲、椿树等都是很好的选择。其次也需要一些较低矮的小乔木。高度以超过围栏50厘米的高度为佳。建议种植龙爪槐、矮紫樱等。另外一层就是在视线位置的灌木(如:金银木、丁香、天目琼花等)和绿篱(如竹子、北海道黄杨等)。具备了以上的三个层次,一定可以打造出私密的庭院来

农业生态园也称农业休闲园,是指利用田园景观、自然生态及环境资源,结合农林渔牧生产、农业经营活动、农村文化及家庭生活,提供国民休闲,增进国民对农业及农村的体验为目的的农业经营;是集旅游功能、农业增效功能、绿化、美化和改善环境功能于一体的新型产业园。 农业生态园的市场潜力很大,各个生态园设计公司可参照以下方面如何进行农业生态园规划。 1.因地制宜 所谓因地制宜,就是根据项目地的资源、地形、经济、市场、周边景区竞争力等综合因素,来规划开发独树一帜的生态农业旅游产品,避免恶性竞争和同质化建设。 2.立体开发 由于地面空间有限,开发前景有限,所以要积极开拓新的空间,立体开发,纵深发展,提高资源利用率。类似于传统的桑基鱼塘模式值得借鉴。最新流行的东京华丽垂直花园模式也是不错的。 3.培植精品 农业生态园规划要有主次之分,对于游客感兴趣的,未来潜力大的要重点打造,培育一两种精品旅游项目或产品。 4.效益兼顾 旅游业发展关系到很多人、很多方面的利益。农业生态园首先强调的是生态,所以,要把环境保护摆在第一位。其次,还要带动农业关联产业发展,帮助项目地实现和谐富裕,促进当地精神文化建设。

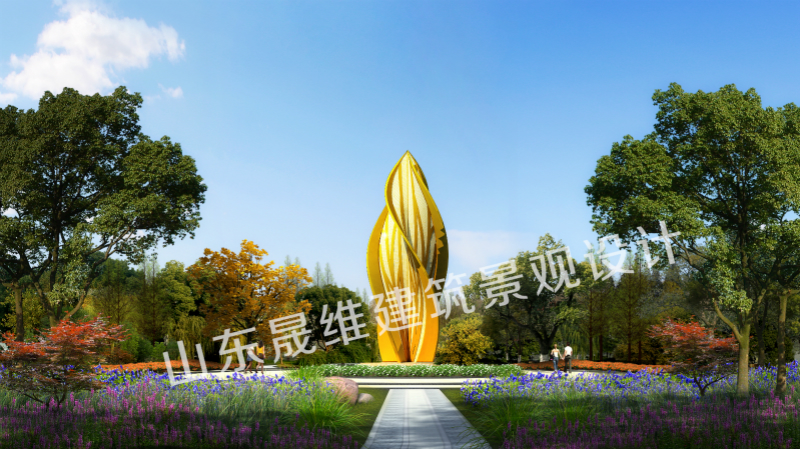

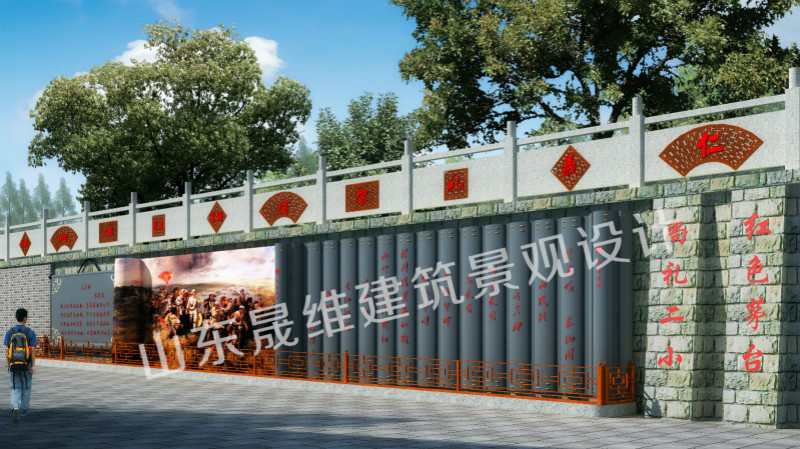

山东晟维建筑景观设计有限公司承接景观园林绿化设计、美丽乡村规划设计、3D室外效果图、城市景观设计、公园规划设计、风景名胜区规划设计、园林绿地规划留有林中空地,道路上行车有两种影响驾驶的眩光情况。第一种情况是迎面而驶的车灯造成的眩光,解决的方法是在中央隔离带,距相邻机动车道路面高度0.6m至1.5m之间的范围内,种植常年枝叶茂密的植物,阻挡相向行驶车辆的眩光。第二种情况是路侧的大树在道路上空形成郁闭的空间,强烈的阳光穿过树叶的间隙会产生刺眼的眩光,因而道路两侧的乔木不宜在机动车道上方搭接,既利于汽车尾气及时向上扩散,又避免阳光产生的眩光。使其成为植物天然更新之地,并招引野生动物。当道路两侧有优美的建筑或良好的绿化环境时,步行道的绿化应尽量通透,既有利于空气流通,又能起到良好的景观效果。而且,适当的通透性,在一定程度上可减少道路绿化的苗木需求量。济南园林景观设计、城市及乡村道路绿化设计、观光农业规划设计、建筑效果图、装修效果图设计,电话:15853779721

是生产、生活、生态“三位一体”的系统工程,但是由于部分地区缺少流程性的规划,使得乡村旅游的吸引力不高,没有达到预期的效果,这也看的出规划设计是美丽乡村的重要部分。美丽乡村现存的问题从理论上讲,美丽乡村建设是生产、生活、生态“三位一体”的系统工程,这是一个有机整体,缺一不可。但是通过调研发现美丽乡村建设经过多年发展仍然仅仅是重视基础建设,房屋改造以及环境卫生的改善。对于生态农业的建设,提高生产力增加农民收入等方面还没有足够的重视。

风景名胜区规划设计建立休闲农业发展基金。通过专业旅游投资基金管理公司的规范运作,为居民开辟新的投资渠道,扩大休闲农业开发项目的资金来源。从旅游企业的营业收入中收取一定比例的经费来建立旅游发展基金,风景名胜区规划设计哪家好所收经费在成本费用中列支。旅游发展基金征收的范畴、方式和数额根据各地情况而定。济南风景名胜区规划设计经费主要用于市场开发、促销及调研,旅游产品的开发和行业组织活动,资源开发导向和激发,旅游人力资源开发。

体现生态化原则 住宅小区景观设计还要追求生态化。所谓生态住宅区就是指:在保证社区各项功能正常运行和维护社区内居民较好生活质量的前提下,尽量减少人均生态基区面积的居住社区。从规划、设计和施工的角度出发,生态居住区是指在居住区的建设中,通过规划、设计和施工等方面的共同努力,尽量减少对自然的伤害,减少对环境的破坏,减少建设过程中的生态基区面积。学者们一致认为:生态居住区应该达到节能、节地、节约资源、节省材料、太阳能运用,无害化、减少废弃物、注重材料、能量和资源的重复运用和循环运用等要求。生态居住区的目的,就是把可持续发展思想和生态学原理运用于居住社区的设计和规划之中,尽量减少对大自然的破坏,达到人与自然的和谐共生。它既是时代发展的产物,更是时代发展的需要。